Selezione Quotidiana di Articoli Vari

Usa e israele cercano un alibi contro l’iran

Come volevasi dimostrare. Il governo terrorista di Israele ha attaccato l’Iran. Ha potuto continuare la sua politica criminale non solo nei confronti dei palestinesi di Gaza e Cisgiordania, ma anche nei confronti degli Stati vicini, in virtù dell’incondizionato sostegno degli Stati Uniti. L’attacco è partito, come nella guerra dei 12 giorni del giugno 2025, mentre erano ancora in corso negoziati diplomatici tra Washington e Teheran […]

(estr. di Elena Basile – ilfattoquotidiano.it) – […] Come volevasi dimostrare. Il governo terrorista di Israele ha attaccato l’Iran. Ha potuto continuare la sua politica criminale non solo nei confronti dei palestinesi di Gaza e Cisgiordania, ma anche nei confronti degli Stati vicini, in virtù dell’incondizionato sostegno degli Stati Uniti. L’attacco è partito, come nella guerra dei 12 giorni del giugno 2025, mentre erano ancora in corso negoziati diplomatici tra Washington e Teheran sul nucleare. Il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, aveva dichiarato, in seguito all’ultimo round di Ginevra, che l’Iran non voleva arricchire l’uranio a scopi militari e che la bomba nucleare non era un obiettivo del suo Paese. Si ricorda che l’Iran, diversamente da Israele che detiene la bomba nucleare illegalmente, ha firmato il Trattato di non proliferazione nucleare nel 1968, in base al quale ha il diritto all’arricchimento dell’uranio a fini civili. E che l’Iran ha firmato nel 2015 il trattato sul nucleare (Jcpoa) con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu più la Germania e l’Ue, si è autocostretto a un arricchimento del 3,5% di uranio, sottoponendosi alle ispezioni dell’Aiea. Trump è uscito unilateralmente dal Jcpoa nel 2018 per cui dal punto di vista giuridico l’Iran era svincolato dagli impegni presi e rispettati in precedenza con riferimento al tetto di arricchimento di uranio. Nel 2025, poco prima dell’attacco illegale di giugno, la direttrice dell’intelligence nazionale Usa, Tulsi Gabbard, aveva dichiarato che non esistevano prove di un arricchimento dell’uranio in Iran in grado di permettere la fabbricazione della bomba nucleare.

[…] Di nuovo, minando la fiducia nella diplomazia, nel diritto internazionale e agendo come strumento di un fascismo autoritario internazionale, Israele, con l’autorizzazione se non l’attiva complicità statunitense, ha bombardato l’interlocutore dei negoziati. Del resto Netanyahu aveva esplicitamente dichiarato il suo scetticismo su una possibile mediazione e richiesto, senza remore e pubblicamente, una capitolazione dell’Iran, pretendendo zero arricchimento dell’uranio anche a fini civili e lo smantellamento di tutte le strutture esistenti a tal fine, la rinuncia alla difesa missilistica e alle alleanze nella regione.

Per coerenza saranno soddisfatte le destre europee, la diaspora iraniana che vuole tornare alla libertà col figlio dello Scià Reza Pahlavi (dittatore dispotico che governava con una sorta di Gestapo, la terribile polizia segreta Savak) e l’opinione pubblica progressista europea, che con un timing ammirabile è scesa in piazza per i diritti degli iraniani contro il governo teocratico, proprio mentre Mossad e Cia organizzavano un cambio di regime a Teheran.

Non facciamoci manipolare dal gioco tra il poliziotto buono e quello cattivo. Mi aspetto che i socialisti europei, i liberali, la burocrazia europea, personaggi come l’ex ministro degli Esteri svedese, Carl Bildt, sempre sulla cresta dell’onda ed emblema delle élite progressiste, brutta copia dei Dem statunitensi, condannino l’attacco israeliano e trumpiano, contrario al diritto internazionale, ma continuino con la demonizzazione, anche in questo tragico momento, dell’Iran. Non ci caschiamo. Si tratta della stessa classe politica e di servizio della maggioranza Ursula. Demonizzano la Russia, l’Iran, il Venezuela e Cuba perché vogliono le guerre destinate a proteggere l’egemonia in declino del dollaro. Se non si riconosce l’avversario come interlocutore, se non si comprendono le sue ragionevoli preoccupazioni di sicurezza, non vi può essere mediazione o diplomazia. […]

Per ora non è chiaro quante vittime innocenti e funzionari del governo iraniani siano stati colpiti. Il fine è chiaro. Provocare la reazione di Teheran, per poter avere l’alibi di intervenire più massicciamente. La leadership iraniana ha più volte dichiarato che la risposta, diversamente dal giugno 2025, non sarebbe stata contenuta. Il rischio di danni e vittime israeliane e statunitensi è notevole. Se Washington interverrà pesantemente saremo di fronte a un conflitto regionale, con la chiusura dello Stretto di Hormuz e conseguenze disastrose per l’economia internazionale. La Turchia e la Giordania, che pure avevano cercato di evitare il conflitto, potrebbero essere coinvolte almeno per l’utilizzo degli spazi aerei come gli Emirati e il Qatar, complici dichiarati della tracotanza israelo-americana. Aspettiamoci i commenti preteschi di analisti benpensanti che come la burocrazia europea chiederanno a entrambe le parti moderazione, pronti ad attribuire la maggiore responsabilità ai cattivi della regione, soprattutto in caso di risposta che provochi vittime israeliane e nelle basi Usa.

Intanto i 75.500 morti palestinesi sono dimenticati, le vittime sono silenziate ovunque e la domanda di una società civile sgomenta per il ripristino del diritto, dello Stato, di una politica non dominata dagli oligarchi, di inchieste veritiere sui crimini della “Epstein élite” e del traffico di minori, resta inascoltata.

Khamenei, dietro la fine oscura dell’ayatollah l’illusione occidentale del cambio di regime

Morto, chiuso in un bunker, tagliato fuori: la sua sorte deciderà la durata della guerra

(Domenico Quirico – lastampa.it) – L’epilogo dei tiranni non è mai un capolavoro ad alto rendimento retorico e scenico. Machbet è una mirabile invenzione di Shakespeare; la realtà sono squallidi lampi di cronaca nera alla Gheddafi o alla Ceausescu. E sì, rassegnamoci. L’orrore della fine è un enigma che ognuno porta con sé e trascina da solo nella sua morte. Gli ultimi, possibili istanti della Guida suprema sotto le bombe israelo-americane li dovremo immaginare. Mancheranno le frasi celebri, le maledizioni postume, gli appelli alla vendetta, perfino perché no? i pentimenti, la umanissima paura, il pianto. Corron voci che Khamenei sia già morto ieri. Ha ucciso fino alla fine e la sua fine comunque sarà violenta.

Ultima sequenza dunque del remake di Khomeini ma senza carisma e con atomiche taroccate? Forse. Mentre anonimi muoiono in Iran sotto le bombe della democrazia e dell’ennesimo Nuovo ordine internazionale di Netanyahu e socio americano, con indecenza da spettatori invochiamo le prove della morte dell’unica vittima che ci interessa, per metter la parola fine e riprendere a blaterare di geopolitica. Raccontano che la paura di sparire fosse diventata per Ali Khamenei una ossessione, covava negli ultimi tempi idee fobiche, estri fabulanti, sentiva l’alito degli oppositori. Si dibatteva a Palazzo tra crisi depressive e reazioni omicide ordinando massacri sempre più vasti quasi fossero sacrifici divinatori alla eternità del Potere. Forse era consapevole, dopo quasi quaranta anni di dominio teocratico e pratico, che il suo Stato tirannico era guasto fino alle midolla. Non era certo uno spettacolo pulito questo sciitismo da carnaio, canonicamente travestito da punizione degli apostati.

Perfino i suoi veri sostegni, i guardiani della rivoluzione, attendevano l’ultimo respiro del vegliardo, forse non più venerando, per arrangiare nuovi equilibri sempre totalitari ma più scaltri, morbosi e viscidi. Insomma l’ambiente soffriva tensioni orizzontali e verticali, gli eminenti litigavano, spinte dal basso insidiavano le vecchie gerarchie. Irrompevano figure senza qualità. Forse bastava attendere.

L’aggressione “preventiva” invece rassoderà e sveltirà i calcoli di nuove lobby perverse, senza creare smagliature in uno scenario già scritto con Comitati, direzioni collegiali, poliarchie senza capi unici, successioni fissate fino al quarto stadio di omicidio mirato. Attenzione quindi a ipotecare futuri radiosi, una specialità delle intronate espertocrazie occidentali. La tirannide teocratica è lo strumento di potere più ferreo mai inventato perché garantisce margini di violenza senza limiti in quanto sacri, in quanto scatenati contro peccatori e non banali dissidenti. Diffonde messaggi divini, se qualcosa risultasse falso, il mentitore sarebbe dio. Difficile che gli eredi, con o senza abaya e turbante, non ravvivino a loro vantaggio queste utilissime braci. È curioso che ci sia sempre un progetto dinastico nei plumbei e fallimentari refrain delle dittature orientali.

Bashar Assad in Siria, sostenuto proprio dall’Iran, era succeduto al padre Afez. Anche Khamenei stava lavorando a una successione domestica, con il figlio Mojtaba, promosso ayatollah nel 2022. Era l’amministratore dell’impero industriale e commerciale della Guida suprema e dei guardiani della rivoluzione. Un addestramento perfetto per predicare poi un santo terrore e invilire dio mescolandolo ad affari da poco. Chissà se le bombe lo estirperanno con il padre. Una guerra aveva messo in orbita la carriera di Khamenei e una guerra l’ha distrutta. Negli anni sessanta era uno dei propagandisti di Khomeini e della sua stralunata rivolta carismatica e apocalittica contro il modernismo corrotto e spiccio dello scià.

Imprigionato più volte dalla Savak, non era però ai primi ranghi del nuovo, originale potere che il Grande ayatollah aveva imposto per referendum alla Repubblica islamica: in un inedito quadro semiotico divino il presidente è eletto a suffragio universale ma sottoposto alla Guida che risponde delle sue decisioni soltanto all’Onnipotente. Insomma lui era un esecutore servizievole ed entusiasta che stava lì a fare siepe con i notabili in zimarra nera. Anche perché nella nomenklatura della prima rivoluzione islamica della storia Khamenei non vantava un rango religioso adeguato. Tiriamo le somme. Per i sussiegosi grandi ayatollah era poco più di un curato di mezza tacca. Fu l’invasione decisa da Saddam che lo fece uscire dalle seconde linee dell’agglomerato politico rendendolo un protagonista. Vice ministro della difesa strinse legami con i Guardiani della rivoluzione, eroi della epica difesa contro l’invasore nelle paludi di Bassora e sgherri della feroce repressione interna, tipacci inclini all’eccidio.

Ecco il vero potere in arrivo: perché sono loro che bisognerà sradicare non solo dalle caserme ma anche dai ministeri, dalle aziende petrolifere, dalle industrie militari e atomiche, dal contrabbando milionario, con una loro storia che costeggia quella della casta degli ayatollah ma non sempre coincide, che hanno famiglia, conti in banca, e anche convinzioni da difendere.

Un attentato lo privò parzialmente dell’uso del braccio destro facendone un quasi martire. La designazione a dirigere la preghiera a Teheran lo portò alla presidenza. Ma la scelta di Khomeini di sceglierlo come successore fu un ripiego. Lo schema costituzionale aveva un vizio di origine: nessuno poteva rivendicare come lui il rango di “marja”, di referenza suprema a cui gli altri gelosi ayatollah si sarebbero inchinati. Bisognava affidarsi dunque alla fedeltà canina in cui Khamenei non aveva rivali. Ha sostituito la fragilità dogmatica con la ferocia del potere e con il disegno della mezzaluna sciita dal Mediterraneo al Golfo Persico con Hezbollah, Bashar, le milizie irachene, gli Houthi yemeniti. Il rancore contro l’occidente e la sua “colonia” israeliana, il loro inurbano vezzo di pestare i piedi, bastava per formare tagliatori di teste.

Per questo l’avvicendarsi dei decorativi presidenti eletti era secondario: radicali come Ahmadinejad o moderati come Rohani, ideologi come il macellaio Raissi o pragmatici come l’attuale Pazeshkian. Mentre in occidente si costruivano illazioni su un tiepido autunno del regime era sempre lui ad avere il comando, a ordinare repressioni implacabili ad ogni cadenza di rivolta. Sapeva che una teocrazia è irriformabile perché costruita su una verità monolitica. Con le bombe spesso si libera il diavolo, non la democrazia, il cambio di regime, la rivoluzione. Per ora c’è, forse, la morte di un uomo.

Buona catastrofe a tutti

(Giancarlo Selmi) – Trump bombarda Teheran due minuti dopo che i suoi emissari hanno lasciato il tavolo dove hanno incontrato gli omologhi iraniani per parlare di pace. Lo fa dopo aver aiutato un suo amico a massacrare 75.000 persone e mentre Meloni lo giudica meritevole del Nobel per la pace.

Non è escluso che glielo diano, visto che l’hanno dato a una signora che incitava i suoi ad aggredire i sostenitori del suo avversario politico. Incitazione che ha lasciato a terra diverse decine di morti. Una che richiedeva l’intervento armato e i bombardamenti di un paese straniero nel territorio del Paese dov’è nata.

Oggi sì è aggiunto un signore sotto accusa del Tribunale Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, primo attore di un rivoltante genocidio, mandante e gestore di un odioso apartheid, a ribaltare la logica, facendo appelli in televisione, parlando di diritto internazionale e incitando un popolo a “riprendersi la libertà”.

Nella nostra italietta sempre più “etta”, a un paroliere di canzoni e canzonette viene offerto, a spese dei contribuenti, il trasporto a Sanremo andata e ritorno su un elicottero dei pompieri. Su un “elisoccorso”, mentre il cuore per un trapianto viene trasportato in macchina e in un frigo da campeggio. Una cosa che dovrebbe fare indignare persino il piu tranquillo dei dorotei nostalgici di Sbardella.

Qualcuno, giustamente, ha protestato e l’indignazione, udite udite, l’ha espressa il ministro degli interni, tal Piantedosi. Non perché si sia utilizzato un elicottero dello Stato, comprato con soldi pubblici e alimentato da soldi pubblici, per trasportare un cittadino, ma per le proteste. La sua indignazione era diretta contro chi ha protestato per una cosa obiettivamente e oggettivamente indegna.

Basterebbe seguire il vecchio e tradizionale significato della parola “logica” per scegliere da quale parte stare. In alternativa buona catastrofe a tutti.

Crosetto bloccato a Dubai. Attacco dei 5stelle: “È la prova che non contiamo nulla”

Il ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia ieri sera con un volo civile. Da Israele agli Emirati, oltre 58mila italiani nell’area

(di Stefano Baldolini – repubblica.it) – Ha partecipato in collegamento al vertice governativo di questa mattina convocato subito dopo l’attacco all’Iran, ma è rimasto bloccato a Dubai il ministro della Difesa Guido Crosetto. E non manca chi dalle opposizioni attacca: è la prova della marginalità dell’Italia durante la nuova crisi mediorientale, sostengono i 5 stelle.

Il ministro era partito ieri da Roma con un volo di linea civile per andare a prendere la propria famiglia e fare rientro con loro, ma non è potuto ripartire per la chiusura dello spazio aereo degli Emirati arabi. Non potrà dunque partecipare in presenza al vertice convocato in serata da Palazzo Chigi.

“Il governo Meloni che da un biennio grida ai quattro venti il ‘rapporto privilegiato’ con l’amministrazione Trump, sull’attacco all’Iran è stato ragguagliato dalla Casa Bianca a bombardamenti già avviati”. Così in una nota i parlamentari M5S delle commissioni Difesa di Senato e Camera. “A dimostrazione che la centralità dell’esecutivo a livello internazionale esiste solo nel fantastico mondo fatato di Meloni – continuano i pentastellati – . La triste verità è che mai come ora l’Italia si trova in posizione di totale marginalità internazionale, tanto che nel giorno in cui viene scatenata una guerra il paese si ritrova con il suo ministro della Difesa Guido Crosetto bloccato a Dubai e impossibilitato a tornare in Italia. È la prova provata che non contiamo nulla”.

Pronta la replica di Fratelli d’Italia, partito in cui milita il ministro, per voce del deputato Mauro Malaguti: “Invece di auspicare il suo veloce rientro in Italia in sicurezza, come si dovrebbe sperare per qualunque cittadino e compatriota, ne approfittano per attaccare il governo inventandosi una sorta di marginalità internazionale, in perfetto stile pentastellato. Chapeau, d’altronde cosa ci si poteva aspettare da chi è abituato quotidianamente a mancare di rispetto agli altri anche negli interventi parlamentari”.

Da Israele agli Emirati, oltre 58mila italiani nell’area

Sarebbero oltre 58mila gli italiani attualmente presenti nei Paesi del Golfo, un’area che va da Israele all’Iran, dall’Iraq alla penisola arabica. Tra residenti, turisti e connazionali in viaggio di lavoro o per altri motivi. Emirati Arabi Uniti e Israele appaiono come i Paesi in cui si concentra il maggior numero di connazionali con, rispettivamente, quasi 22.400 e 20.800 presenze.

Per dare indicazioni ai connazionali è intervenuta la Farnesina. “L’importante è non uscire di casa e dagli alberghi. Molti spazi aerei sono chiusi ed è quindi inutile anche andare negli aeroporti”. Questo il consiglio del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tajani ha avuto inoltre “un lungo colloquio telefonico” con il ministro degli Esteri degli Emirati, Abdullah bin Zayed, in cui ha chiesto “massima attenzione per tutti gli italiani presenti negli Emirati Arabi Uniti”. “Mi ha garantito che daranno loro la piena assistenza, mettendoli in condizioni di sicurezza”, ha scritto su X il capo della Farnesina.

Bilancio, Auriemma (M5S): “Sull’ambiente investimenti concreti per risanare il territorio e garantire futuro alle comunità”

“La Giunta regionale guidata da Roberto Fico ha approvato un Bilancio di previsione 2026-2028 che segna un cambio di passo importante, soprattutto sul fronte ambientale. Parliamo di scelte chiare, di risorse vere e di una visione che mette al centro la tutela del territorio e la salute dei cittadini”.

Così Carmela Auriemma, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e coordinatrice provinciale, commenta il documento contabile approvato ieri dalla Giunta regionale.

“Sul ciclo integrato delle acque vengono garantiti circa 290 milioni di euro, un investimento strategico che consentirà il potenziamento dei sistemi acquedottistici e dei depuratori, oltre alla manutenzione degli impianti e delle condotte. Intervenire su reti e depurazione significa contrastare sprechi, inefficienze e criticità ambientali che per troppo tempo hanno penalizzato i nostri territori”.

“Importanti anche le risorse aggiuntive per il ciclo dei rifiuti, con un’attenzione particolare agli interventi di bonifica e risanamento. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per le bonifiche nel comune di Acerra, garantendo il completamento degli interventi previsti dall’accordo siglato nel 2009 tra Regione e Ministero dell’Ambiente. Un atto di responsabilità verso una comunità che ha pagato un prezzo altissimo in termini ambientali e sanitari”.

“Ulteriori 9 milioni di euro sono destinati alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’area Agrimonda di Mariglianella, sito di fitofarmaci andato a fuoco oltre trent’anni fa e altamente inquinante. Si tratta di un intervento atteso da decenni, che finalmente trova copertura finanziaria adeguata”.

“Queste scelte dimostrano che il Movimento 5 Stelle continua a essere forza di governo responsabile e coerente: investire sull’ambiente significa investire sulla qualità della vita, sulla salute e sullo sviluppo sostenibile. Il Bilancio 2026-2028 va in questa direzione, con impegni concreti e misurabili che rispondono alle esigenze reali dei cittadini”.

—Ufficio stampa

On. Carmela Auriemma

Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati

Coordinatrice M5S Provincia di Napoli

Guardia Sanframondi, “GustaGuardia” si presenta: un progetto di comunità, una scommessa sul futuro

(Raffaele Pengue) – C’è un appuntamento che si avvicina a Guardia Sanframondi e che vale la pena guardare con attenzione, anche al di là di quello che appare in superficie.

“GustaGuardia” sta per presentarsi alla comunità con un evento pubblico che non sarà soltanto la vetrina di un progetto enogastronomico e culturale, ma qualcosa di più denso, più ambizioso: una proposta politica, nel senso più pieno e più esigente del termine.

Il progetto nasce per valorizzare l’identità del territorio — i vini, l’olio, le tradizioni, il paesaggio, la spiritualità che attraversa da secoli la vita del paese — ma chi lo ha seguito da vicino sa che “GustaGuardia” non si esaurisce nell’organizzazione di eventi o nella promozione turistica. È, nelle intenzioni di chi lo anima, una proposta di comunità: un modo di immaginare ciò che Guardia Sanframondi può — e deve — diventare. Un vuoto da riempire, con metodo e con visione.

Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio fanno da sfondo inevitabile a questa presentazione. Non perché “GustaGuardia” voglia essere una lista elettorale mascherata da evento, ma perché chi ha costruito questo progetto sente con chiarezza che il momento è propizio — e forse necessario — per tradurre una visione anche in proposta di governo. Il paese ha bisogno di futuro, non di un’alternanza cosmetica che cambia i volti senza cambiare il passo.

“GustaGuardia” è qualcosa di più. Dietro il nome c’è qualcosa di preciso. Gustare un luogo significa riconoscerne le eccellenze, abitarlo con consapevolezza, costruirne l’attrattività in modo stabile e non episodico. Significa pensare a Guardia Sanframondi come a una destinazione culturale capace di essere viva tutto l’anno, non solo nei mesi estivi. Ma significa anche non distogliere lo sguardo da ciò che non funziona: gustare, in questo senso, è anche un atto critico. Un rifiuto della rassegnazione. È una visione che tenta di cucire insieme due piani che a Guardia purtroppo troppo spesso rimangono separati: quello della promozione culturale e territoriale e quello dell’amministrazione quotidiana. “GustaGuardia” vuole essere il punto di sutura tra questi due mondi — tra chi parla di vino e paesaggio e turismo e chi si occupa di bilanci comunali e servizi ai cittadini — nella convinzione che separare queste dimensioni significhi impoverirle entrambe.

La presentazione del 28 marzo sarà, con ogni probabilità, anche un momento di ascolto. Un appello rivolto a quella parte della comunità che guarda alla cosa pubblica con preoccupazione ma anche con voglia di fare: cittadini, associazioni, imprenditori, persone con competenze, con radicamento nel territorio, disposte a trasformare quella preoccupazione in responsabilità concreta. Non professionisti della politica, ma cittadini disposti a mettersi in gioco. Protagonisti, in altre parole.

Chi parteciperà troverà probabilmente non solo una presentazione ma un invito. Un invito a smettere di osservare da lontano e iniziare a fare: a portare le proprie competenze, la propria passione e il proprio senso civico dentro un progetto collettivo che ambisce a qualcosa di più grande, capace di offrire a Guardia Sanframondi, e a chi ancora ci crede, un’alternativa vera al declino silenzioso.

Il futuro non si invoca. Si organizza. E il tempo, evidentemente, è adesso.

Fiorenza Ceniccola all’Accademia della Libertà

La consigliera comunale guardiese Fiorenza Ceniccola è a Viterbo per partecipare ai lavori dell’Accademia della Libertà che si concluderanno domani con l’intervento del segretario nazionale del partito, on. Antonio Tajani.A tal proposito, Ceniccola ha dichiarato: “ Ringrazio dal profondo del cuore il partito per avermi dato la possibilità di partecipare a questo importante momento di formazione ed il confronto con relatori di alto profilo provenienti dal mondo accademico, istituzionale e tecnico ha rappresentato un sicuro arricchimento dal punto di vista umano e politico; inoltre, è stata un’importante occasione per sottoporre all’attenzione dei partecipanti un progetto-pilota da portare a Bruxelles per arginare lo spopolamento dei piccoli borghi. Un progettoper far rivivere il piccoli borghi che sono la vera ricchezza dell’Europa. Per farla breve, l’idea è di portare all’attenzione della Commissione un progetto per ridare vita ai piccoli borghi come Guardia Sanframondi che vive uno stato di grave spopolamento. Gli abitanti sono costretti a spostarsi per i disagi causati dalla mancanza di servizi. In queste aree a rischio di estinzione, però, si trova anche la maggior parte dei beni culturali tra chiese, rocche, dimore storiche, archivi e biblioteche, oltre a rarità faunistiche, floreali e paesaggistiche. Per non parlare della gastronomia e dell’artigianato. In conclusione, sono proprio questi luoghi a conservare e custodire la memoria e la tradizione e, per questi motivi, occorre uno sforzo finanziario straordinario da parte dell’Europa con l’obiettivo di creare un volano socioeconomico. Insomma, non semplicemente restaurare ma creare attrazione, comunità, futuro. In conclusione, serve una legge che deve finanziare progetti di sistema che valorizzino l’ambiente, il paesaggio, le architetture. Soltanto in questo modo si potrà ripristinare il patto di fiducia verso il territorio”.

RINASCITA GUARDIESE

Ecco a cosa servono gli Epstein files

‘I MAGA SI AFFIDANO ALLE PAROLE DI CHARLIE KIRK CONTRO LA GUERRA IN IRAN’

(ANSA) – L’amministrazione Trump sta valutando un potenziale attacco in Iran mentre molti degli esponenti del mondo Maga si affidano a Charlie Kirk per esprimere il loro disappunto. Sui social i commentatori come Jack Posobiec e i podcaster del movimento postano filmati che mostrano Kirk, ucciso dei mesi scorsi e divenuto quasi un culto, opporsi al cambio di regime in Iran.

“Rimuoviamo l’ayatollah? E poi cosa succede?”, dice Kirk in uno dei video pubblicati. In un altro filmato Kirk critica il senatore repubblicano Lindsey Graham per essere un “falco” ossessionato dall’Iran.

“FINE DEL MAGA”: L’ATTACCO DI TRUMP ALL’IRAN SCATENA LA RIVOLTA TRA I SOSTENITORI FURIOSI

(Tom Boggioni – rawstory.com) – La decisione di Donald Trump di lanciare un assalto contro l’Iran con l’aiuto di Israele ha scatenato una tempesta tra i sostenitori di lunga data che lo avevano spinto verso un secondo mandato anche sulla base della promessa di non avviare interventi militari all’estero.[…]

Sui social media la reazione tra i conservatori è stata di condanna, con un ex membro repubblicano della Camera vicino a Trump che ha dichiarato: “Fine del MAGA”. La podcaster conservatrice Meghan McCain ha scritto: “Vi ricordate quando ogni personalità maga urlava a squarciagola che chiunque portasse il cognome McCain fosse un neocon assetato di sangue pronto a bombardare l’Iran e senza posto nel Partito Repubblicano? Sì, non l’ho dimenticato neanch’io”.

La giornalista del Gateway Pundit Cassandra MacDonald ha rilanciato un vecchio post del defunto Charlie Kirk che, dopo un precedente attacco, aveva scritto: “È folle. Il cambio di regime porterà a una sanguinosa guerra civile, uccidendo centinaia di migliaia di persone e creando un’altra massiccia crisi di rifugiati musulmani. Rimuovere un leader non è MAI così semplice come si pensa. Quasi sempre comporta un maggiore coinvolgimento, una guerra civile e caos. Resistete!”.

[…] Il giorno prima dell’assalto, l’ex deputata Marjorie Taylor Greene (R-GA) aveva previsto l’attacco e lo aveva aggiunto alla sua lista di “tradimenti” di Trump, pubblicando un vecchio video in cui l’ex presidente si scagliava contro le guerre e scrivendo: “Questo è il Trump che ho sostenuto, l’uomo che denunciava la verità sulle armi di distruzione di massa in Iraq e dichiarava NIENTE PIÙ GUERRE STRANIERE. Ora, per qualche ragione sconosciuta, Trump si è unito ai neocon e presto andrà in guerra contro l’Iran con le stesse scuse fasulle. Fine del MAGA”.

Sabato, Taylor Greene ha aggiunto: “Non ho fatto campagna elettorale per questo. Non ho donato soldi per questo. Non ho votato per questo, né alle elezioni né al Congresso. È straziante e tragico. E quanti altri innocenti moriranno? E il nostro esercito? Questo non è ciò che pensavamo dovesse essere il MAGA. Vergogna!”.

“Tenete il nostro Paese nelle vostre preghiere in questo momento. Tenete i nostri militari e le loro famiglie nelle vostre preghiere. Tenete il popolo innocente dell’Iran nelle vostre preghiere”, ha scritto con tono addolorato la deputata Anna Paulina Luna (R-FL), veterana dell’Air Force.

[…] “Ho votato per Trump nel 2016 e nel 2020. Si può cambiare idea quando emergono nuove informazioni. Io l’ho fatto ben prima delle elezioni del 2024. Quando ha mentito su DeSantis e si è vantato di Warp Speed, ho capito che avevo chiuso. Ora sta iniziando una guerra molto pericolosa. Non è troppo tardi per ritirare il proprio sostegno a un presidente che ha tradito il popolo americano”, ha accusato Nicholas J. Stelzner.

Gli USA sono il più grande destabilizzatore mondiale

(Andrea Zhok) – L’ennesima aggressione internazionale dell’accoppiata Israele-USA è iniziata. Stamattina bombardate diverse città iraniane. Tra gli obiettivi, sono state prese di mira le abitazioni private di Masoud Pezeshkian, Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran e della Guida Suprema Ali Khamenei. Ignoto l’esito.

Come ha detto, con usuale precisione, il portavoce del governo cinese, gli USA sono oggi il più grande destabilizzatore mondiale.

Se oltre a sagge parole la Cina sia stata in grado di offrire di più lo vedremo.

Una volta di più le trattative si sono dimostrate una sceneggiata, utile a prender tempo per organizzare l’attacco.

Nella migliore tradizione della propria civiltà, gli USA stanno cercando di convincere il popolo iraniano che pagare loro il pizzo è proprio necessario, se vogliono ricevere protezione.

Altrimenti gli può andare a fuoco il negozio o capitare un missile tra capo e collo, vai a sapere.

Visto che in questi giorni si sbamba un sacco di pedagogia e scuola, aggiungo una nota pedagogica.

L’educazione morale non si fa con lezioncine sussiegose a scapito delle lezioni curriculari.

L’educazione morale si fa con gli esempi, soprattutto con quelli che non hanno alcuna intenzione esplicitamente educativa.

Ecco, se gli esempi di civiltà che le nostre istituzioni difendono, se gli alleati cui ci prosterniamo, sono rappresentati da due bulli nucleari che tengono il mondo sotto ricatto e massacrano indiscriminatamente chi si oppone, quanto pensate sia plausibile far passare un po’ di decenza morale? Quanto pensate contino gli spiegoni in classe sul “rispetto della diversità”, sul “dialogo”, sul “valore della cultura”, sul “rigetto della violenza”, ecc. ecc.

La lezione che le classi dirigenti occidentali stanno dando costantemente al mondo intero, ma in primis ai propri cittadini, è riassumibile in due principi:

1) Le parole, le “ragioni ufficiali” sono sempre menzogne strumentali, propaganda, dissimulazione, ipocrisia, pubblicità.

2) L’unica variabile relazionale che conta è la forza, specificamente la disponibilità ad usare senza remore ogni livello di violenza ritenuta utile.

Come sempre nella storia, prima o poi verrete (verremo) trattati secondo lo stesso metro, e questa volta sarete (saremo) dall’altra parte della canna di un obice.

Matteo Salvini deve aver mangiato pesante

SALVINI, ‘OBIETTIVO LEGA 15% ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE’

(ANSA) -“La Lega ha più di 500 sindaci in tutta Italia e da qua bisogna partire. Abbiamo preso l’8% in Puglia alle ultime regionali, il mio obiettivo fra un anno alle politiche è raddoppiare questo dato, sia in Puglia che a livello nazionale. Se lavoriamo bene se ci consolidiamo sui territori, se passiamo meno tempo a litigare e più tempo a proporre e a costruire non ce n’è per nessuno. L’obiettivo minimo non è solo la doppia cifra, ma il 15% per la lega a livello nazionale”.

Lo ha detto il leader della Lega, il ministro Matteo Salvini, intervenendo in collegamento alla direzione regionale della Lega in Puglia, in corso nel cinema Showville di Bari.

Salvini ha poi parlato delle recenti fuoriuscite dal partito: “Io sono abituato a guardare avanti, la Lega non è un partito ma è una comunità, una comunità di valori, e siccome per me la parola data vale più dell’atto davanti al notaio, quando qualcuno viene meno alla stretta di mano, per me si guarda solo avanti, non ho più tempo di guardarmi alle spalle”.

SALVINI ‘TORNEREI A MINISTERO INTERNO, HO DIMOSTRATO DI SAPERLO FARE’

(ANSA) – “Se i pugliesi e gli italiani rivoteranno Lega alle politiche dell’anno prossimo, sicuramente tornare a occuparmi di sicurezza, di lotta alle mafie, di contrasto agli spacciatori e ai trafficanti di esseri umani, all’immigrazione clandestina è qualcosa che ho dimostrato di saper fare e che potrei anche tornare a fare”.

Lo ha detto il leader della Lega, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo in collegamento alla direzione regionale della Lega Puglia, in corso a Bari. “Se mi chiamano alla sfida non ho paura di niente e di nessuno”, ha aggiunto, sottolineando che “non ho fatto il ministro dell’Interno perché ero sotto processo”.

“In questo momento – ha concluso Salvini – al Viminale c’è una persona di valore, un amico, un uomo di Stato che ha la mia totale stima e fiducia, che è Matteo Piantedosi”.

Il peggio deve ancora venire

IRAN: PASDARAN A NAVI, NON ATTRAVERSARE STRETTO DI HORMUZ

(AGI) – Un funzionario della missione navale dell’Ue, Aspides, afferma che le navi stanno ricevendo trasmissioni dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane che dicono che nessuna nave e’ autorizzata a passare attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riferiscono diversi media.

ANALISTI, ‘CHIUSURA HORMUZ SCENARIO DA INCUBO PER I MERCATI GLOBALI’

(ANSA) – Teheran potrebbe reagire all’attacco di Israele e Usa chiudendo lo Stretto di Hormuz, “una misura estrema che il Paese non ha mai adottato e uno scenario da incubo per i mercati globali”, commentano gli analisti finanziari.

Sui mercati delle materie prime invece è atteso una nuova impennata dei prezzi del petrolio. Durante la ‘guerra dei 12 giorni’ tra Israele (Usa) e Iran di giugno il petrolio aveva registrato la maggiore impennata in oltre tre anni con il greggio Brent, il riferimento europeo, che ha superato gli 80 dollari al barile a Londra.

I guadagni sono rapidamente svaniti una volta che è diventato chiaro che le principali infrastrutture petrolifere regionali non erano state danneggiate. Le preoccupazioni per un eccesso di offerta hanno dominato i mercati globali, chiudendo il 2025 con un calo di circa il 18% a un minimo a 58 dollari per poi riprendere il rally a gennaio e febbraio sui timori di attacchi statunitensi all’Iran.

Ieri il Brent quotava 72,98 dollari e la prova dei mercati arriverà lunedì. Secondo un’analisi degli eventi storici condotta da Ziad Daoud, capo economista dei mercati emergenti di Bloomberg Economics, i prezzi tendono ad aumentare di circa il 4% in risposta a una riduzione dell’1% dell’offerta.

L’Iran produce circa 3,3 milioni di barili di petrolio al giorno, in aumento rispetto ai meno di 2 milioni di barili al giorno del 2020, nonostante le continue sanzioni internazionali. Il paese è diventato più abile nell’aggirare queste restrizioni, indirizzando circa il 90% delle sue esportazioni verso la Cina. I maggiori giacimenti di petrolio sono Ahvaz e Marun e il cluster di West Karun, tutti nella provincia del Khuzestan.

La principale raffineria iraniana, costruita ad Abadan nel 1912, può processare oltre 500.000 barili al giorno. Altri impianti chiave includono le raffinerie di Bandar Abbas e Persian Gulf Star, che trattano greggio e condensato, un tipo di petrolio ultraleggero abbondante in Iran. La capitale, Teheran, ha una propria raffineria. Per le spedizioni iraniane all’estero, il terminal dell’isola di Kharg, nel Golfo Persico settentrionale, è il principale snodo logistico dove, secondo la stampa locale, ci sarebbe stata un’esplosione.

MEDIA ISRAELE, NETANYAHU HA PARLATO AL TELEFONO CON TRUMP

(ANSA) – Donald Trump e Benyamin Netanyahu si sono sentiti nelle ultime ore. Lo riferisce l’emittente israeliana channel 12 dopo l’attacco congiunto contro l’Iran.

Vannacci rischia di far saltare il centrodestra

(di Nando Pagnoncelli – il Corriere della Sera) – Il mese di febbraio ha visto diversi avvenimenti degni di nota. […] Per quanto concerne la politica interna vanno ricordati almeno l’uscita di Vannacci dalla Lega e la nascita del suo movimento Futuro nazionale; l’ulteriore inasprirsi dei toni della campagna referendaria anche da parte di esponenti delle istituzioni, tanto da portare il presidente della Repubblica a presiedere, irritualmente, un plenum ordinario del Csm per richiamare al rispetto per tale istituzione; l’avvio del dibattito sulla legge elettorale; e infine, per quanto notizia non politica, le Olimpiadi invernali che sono state un successo per il nostro Paese.

Il partito del generale

La nascita del nuovo movimento del generale Vannacci provoca alcuni cambiamenti negli orientamenti di voto, con ripercussioni soprattutto nel centrodestra. Futuro nazionale è oggi stimato al 3,6%. Due le formazioni più colpite da questo risultato: innanzitutto la Lega, che perde l’1,9% ed è stimata al 6,1%, e Fratelli d’Italia, con una contrazione dell’1,4% che li colloca al 28%.

Minime ripercussioni su Forza Italia, stimata all’8,4% con un calo dello 0,3% rispetto allo scorso mese. Il fatto che le perdite di questi due partiti siano determinate dalla comparsa nell’arena politica di questa nuova forza è confermato anche dai flussi di voto rispetto alle ultime Europee che evidenziano appunto come la formazione di Vannacci attinga quasi due terzi del proprio risultato dagli elettori dei due partiti prima citati.

Inoltre, da questi flussi, emerge anche una certa attrattività nell’area del non voto da cui Futuro nazionale otterrebbe poco meno di un punto percentuale. Quasi assenti flussi da altre forze.

Nell’opposizione si evidenzia una battuta d’arresto per il Pd, oggi stimato al 20,7%, con un calo di oltre un punto nell’ultimo mese, presumibilmente frutto delle divisioni interne, della gestione non perfetta di alcuni temi […] e di una non sufficiente visibilità nella campagna referendaria. Il Movimento 5 Stelle è stabile al 13,4%, mentre fanno registrare qualche miglioramento le forze minori: Avs al 6,8% (+0,6%), Azione al 2,8% (+0,5%), +Europa all’1,8% (+0,5%). Stabile, infine, Italia viva al 2,4%.

Il gradimento Stabile rimane anche la valutazione dell’esecutivo e della presidente del Consiglio. Oggi l’apprezzamento ha un indice (la percentuale di valutazioni positive su chi si esprime, esclusi i non sa) di 43 per l’operato del governo e di 44 per Giorgia Meloni, senza cambiamenti.

Quasi inesistenti le variazioni nella valutazione dei leader politici. Tajani rimane, come da tempo avviene, in prima posizione, con un indice di apprezzamento di 30. Al secondo posto Giuseppe Conte (indice di 28), anch’esso stabile, seguito da Elly Schlein al 25. Stabili anche gli altri leader testati. Questo mese entra naturalmente nella graduatoria Roberto Vannacci: il suo indice di apprezzamento è del 18, un dato che lo pone nella parte bassa, ex aequo con altri leader (Bonelli, Lupi, Calenda e Magi).

In sostanza la novità di questo mese è rappresentata da Vannacci e dalla sua formazione che provoca un piccolo sommovimento nel centrodestra. In previsione della prossima scadenza elettorale politica, questo potrebbe togliere consistenza all’attuale compagine di governo, rendendo competitiva la proposta politica dell’opposizione (ammesso che riesca a costruire un’alleanza compiuta).

C’è quindi, per Meloni e in generale per le forze di maggioranza, un problema complicato da affrontare. Che riguarda innanzitutto l’opportunità o meno di far entrare stabilmente nell’alleanza di centrodestra una forza che a livello europeo aderisce all’Esn, gruppo di estrema destra dominato dall’Afd, partito con esplicite simpatie neonaziste, e che a livello nazionale si esprime radicalmente contro gli aiuti all’Ucraina, punto storicamente fermo per FdI e Forza Italia.

Quindi il contributo elettorale di Vannacci da un lato sembrerebbe al momento utile, dall’altro potrebbe provocare malumori non solo nell’elettorato moderato, ma anche in quello di FdI (e forse della Lega, viste le polemiche recenti).

La legge elettorale

Lo scenario presentato oggi va letto anche nella prospettiva della proposta di legge elettorale avanzata dal centrodestra, il cosiddetto «Stabilicum», che propone la soglia del 40% per ottenere il premio di maggioranza; sulla base delle odierne intenzioni di voto il centrodestra con Vannacci otterrebbe il premio di maggioranza attestandosi al 46,9% contro il 45,1% del «campo progressista».

Viceversa, quest’ultimo prevarrebbe sul centrodestra senza Vannacci che oggi conseguirebbe il 43,3%. L’unica forza politica esclusa dalla ripartizione dei seggi perché stimata al di sotto della soglia di sbarramento del 3% (prevista per le forze politiche che non fanno capo a una coalizione) sarebbe Azione.

Meloni non preavvisata sull’Iran, colpita base italiana in Kuwait “ma tutti incolumi”

La premier convoca un vertice di emergenza con i vice. Tajani: “In Iran 500 connazionali, possibili trasferimenti in Azerbaigian”. Schlein: “Escalation Trump fuori dal diritto internazionale”

(di Lorenzo De Cicco – repubblica.it) – L’Italia non era stata pre-avvisata dell’imminente offensiva militare di Usa e Israele contro l’Iran. L’ha saputo solo ad “attacco cominciato”, come ha rivelato il vicepremier Matteo Salvini a metà mattinata, parlando a Milano. Ora però il governo di Giorgia Meloni si trova ad affrontare le conseguenze dell’azione americana e israeliana e della reazione di Teheran. Politicamente, l’esecutivo non dà un pieno appoggio politico alla mossa Usa, invitando alla de-escalation. L’altro vicepremier, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha informato che è stata colpita la base italiana in Kuwait, in cui operano 300 nostri militari, tutti incolumi. E che sono pronte alcune evacuazioni di connazionali dall’Iran all’Azerbaigian, su richiesta dei civili. Finora, secondo le riunioni che lo stesso Tajani sta tenendo alla Farnesina, non sarebbero arrivate informazioni di allarme circa i 500 italiani ancora presenti in Iran, il grosso nell’area urbana di Teheran.

Meloni stamattina ha convocato in video-call lo stato maggiore del governo. I due vice, Tajani e Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i sottosegretari di Palazzo Chigi, Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano che ha parlato di scenario “grave e preoccupante”. Palazzo Chigi ha invitato tutti i connazionali “alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalla Farnesina”. La nota di Giorgia Meloni parla di un “momento particolarmente difficile”, l’Italia rinnova “la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici”. Ma non si sbilancia oltre. Meloni annuncia che “si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”. De-escalation.

Tajani ha invitato gli italiani in Iran a “non muoversi e rimanere a casa o in albergo”. La Farnesina sta installando a Doha, Abu Dhabi, dei desk in aeroporto per assistere gli italiani, per contattare la nostra unità di crisi o le ambasciate. Per Salvini “la via diplomatica è sempre la preferibile, se c’è da parte degli Stati Uniti la certezza che il regime islamista iraniano si stia avvicinando alla bomba atomica, hanno ritenuto di intervenire. Noi ci preoccupiamo di tutelare i civili, a partire dagli italiani”. Dalla Farnesina, Tajani conferma che non ci sono state vittime tra gli italiani. “Neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici in Iran e nei Paesi dell’area del Golfo”. Anche i militari italiani dell’Aeronautica che sono nella base in Kuwait che è stata attaccata con i missili dall’Iran “sono tutti incolumi, erano tutti nel bunker”. Per ora si registrano “danni ingenti alla pista ma non ci sono militari italiani feriti. E’ stato fatto anche un attacco al comando della Quinta flotta ma non ci sono italiani coinvolti in tutta l’area, né civili né militari”.

Le reazioni dei partiti

Dall’opposizione arriva l’intervento della segretaria del Pd, Elly Schlein: “Chiediamo – afferma – al governo di attivarsi con urgenza per garantire la sicurezza dei nostri connazionali” in Iran “e di adoperarsi in tutte le sedi multilaterali per una descalation e impedire un allargamento del conflitto, con conseguenze potenzialmente incalcolabili”. La leader dem aggiunge: “Ci preoccupa moltissimo, ci angoscia la drammatica escalation in Medio oriente dopo l’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran. Trump aveva detto che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti invece qui si apre una escalation, al di fuori del diritto internazionale, che può avere risvolti imprevedibili anche sulla fragile tregua a Gaza”.

Chiedono all’esecutivo di prendere le distanze da Trump e Netanyahu, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs: “L’Italia ripudia la guerra e il popolo italiano non vuole essere complice di Trump e Netanyahu. E il governo deve rispettare la Costituzione e la volontà popolare. Che gli piaccia o meno, il diritto internazionale non vale fino ad un certo punto, ma noi chiediamo al contrario di Trump, Netanyahu e Putin che vada ricostruito il ruolo dell’Onu e del diritto internazionale in difesa dei diritti umani e delle democrazie”.

L’obiettivo è Khamenei

MEDIA, ATTACCHI USA VERSO L’IRAN CONDOTTI VIA ARIA E MARE

(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Gli attacchi in corso delle Forze Armate Usa contro l’Iran sono condotti “via aria e mare”: lo indica sul suo sito la Reuters citando un alto funzionario statunitense.

TV ISRAELE, ‘DECINE DI MORTI TRA I PASDARAN IN IRAN, ANCHE FIGURE CHIAVE’

(ANSA) – Secondo i primi resoconti provenienti dall’Iran, si registrano gravi perdite tra le forze di sicurezza locali, con decine di morti e feriti tra le fila delle Guardie Rivoluzionarie, tra cui alcune figure chiave. Vengono segnalate gravi interruzioni della rete dei cellulari.

Lo riferisce la tv israeliana Channel 12.

NYT, ‘L’ATTACCO ALL’IRAN SARÀ PIÙ ESTESO DI QUELLO DI GIUGNO’

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – L’attacco in corso contro l’Iran sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani. Lo riporta il New York Times citando funzionari dell’amministrazione.

‘DECINA DI ATTACCHI USA IN IRAN CON AEREI DA BASI IN MEDIO ORIENTE E PORTAEREI’

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – Decine di attacchi americani sono in corso con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente o dalle portaerei. Lo riporta il New York Times citando un funzionario americano.

MEDIA, SENTITE ESPLOSIONI A ISFAHAN E IN ALTRE CITTÀ IRANIANE

(ANSA-AFP) – TEHERAN, 28 FEB – Esplosioni si sono sentite a Isfahan e in diverse altre città dell’Iran, come Qom, Karaj, e Kermanshah: lo ha riferito l’agenzia Fars. Intanto, Teheran ha dichiarato chiuso “fino a nuovo ordine” lo spazio aereo del Paese, secondo l’agenzia Tasnim.

‘NEL MIRINO DEGLI ATTACCHI USA L’APPARATO MILITARE DELL’IRAN’

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – Nel mirino degli attacchi americani c’è l’apparato militare iraniano. Al di là dei siti nucleari, si ritine che Teheran abbia 2.000 missili balistici sparsi in tutto il paese. Lo riporta il New York Times citando funzionari americani.

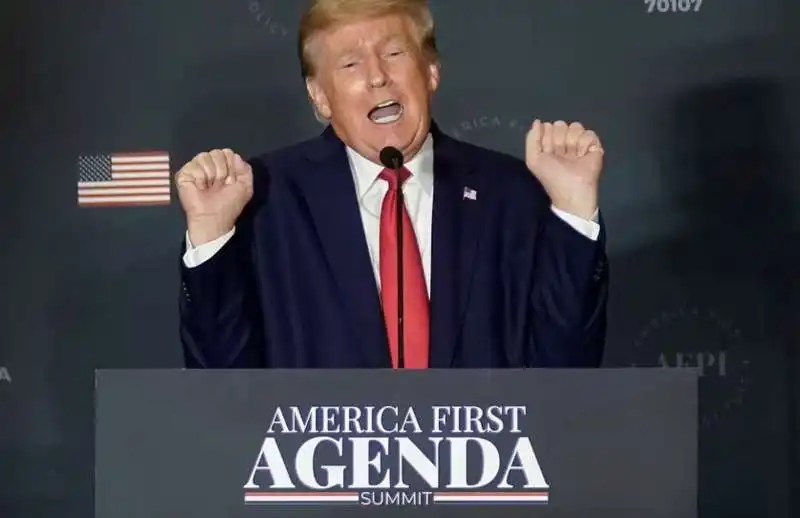

TRUMP, AVVIATA OPERAZIONE IN IRAN, DIFENDIAMO GLI AMERICANI DALLE MINACCE

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – “Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”. Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth.

IL MOSSAD AGLI IRANIANI, ‘SIAMO CON VOI, NON SIETE SOLI’

(ANSA) – TEL AVIV, 28 FEB – “Fratelli e sorelle iraniani, non siete soli! Abbiamo lanciato un canale Telegram dedicato e altamente sicuro per voi. Insieme riporteremo l’Iran ai suoi giorni gloriosi. Condividete con noi foto e video della vostra giusta lotta contro il regime. E, soprattutto, prendetevi cura di voi stessi”. L’agenzia di intelligence israeliana Mossad condivide questo messaggio su un canale Telegram ad hoc in lingua farsi. Lo riporta il Times of Israel.

TRUMP, ABBIAMO PROVATO A FARE UN ACCORDO CON L’IRAN MA HA RIFIUTATO

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – L’Iran non potrà mai avere l’arma nucleare: “Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari”. Lo ha detto Donald Trump in un video postato sul suo social TRuth.

TRUMP, DISTRUGGEREMO I MISSILI DELL’IRAN, NON AVRÀ IL NUCLEARE

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – “Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l’Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane”. Lo ha detto Donald Trump assicurando di aver preso tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli americani impegnati in questa “nobile missione”. Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime.

TRUMP ALLE GUARDIE RIVOLUZIONARIE, DEPONETE ARMI O MORTE CERTA

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’imunità totale o affronterete una morte certa”. Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio “al grande e orgoglioso popolo iraniano: l’ora delle libertà è vicina. State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque”.

TRUMP AGLI IRANIANI, ‘PRENDETE IL CONTROLLO DEL VOSTRO GOVERNO’

(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – Trump ha esortato il popolo iraniano a “prendere il controllo del proprio governo” una volta completata l’azione militare. “Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. Per molti anni avete chiesto aiuto all’America, ma non l’avete ottenuto. Nessun presidente era disposto a afre quello che sono disposto a fare io stasera. Ora avete un presidente che vi dà ciò che volete, quindi vediamo come rispondete”, ha aggiunto il presidente americano.

Tutto gira intorno al potere e agli affari

(Giancarlo Selmi) – C’è qualcuno, a parte i mononeuronali fozza gioggia, che possa considerare prioritaria la cosiddetta “separazione delle carriere” e prioritaria la modifica della legge elettorale, rispetto ai veri problemi che stanno accelerando il declino di questo Paese? C’è qualcuno che possa affermare, evitando la sua sottoposizione a un TSO, che sia più urgente discutere di quella roba, piuttosto che dedicare le energie a cose ben più importanti?

Se ancora ci fosse un minimo di ragionevolezza e di pensiero critico, la decisione di spostare tutta l’attenzione della politica e della pubblica opinione su quei temi, costituirebbe per chiunque la prova provata della totale inadeguatezza di Meloni e coro cantante. Del totale fallimento di una classe politica chiamata a fare cose evidentemente più grandi del loro misero livello. È del tutto evidente che la qualità di vita dei cittadini e, peggio mi sento, il perseguimento del bene comune, a questa flotilla di nanerottoli interessi veramente poco.

Tutto gira intorno al potere e agli affari. Perché è il potere che garantisce gli affari. L’obiettivo di questa banda, di questo clan di politici non per caso, è la perpetuazione della comodità del loro culo sulla giusta poltrona. Per questo non sentirete parlare di programmi, piani, visioni. Nessuna progettualità, solo litigi per garantire a loro stessi e ai loro soci in affari, più o meno confessabili, la continuità. Il tutto con il condimento dell’olio di ricino, ancora e non sappiamo per quanto ancora, metaforico.

Stanno realizzando i piani meno confessati di Licio Gelli e di decenni di eversione e strategia della tensione. Li stanno realizzando con il 25% dei consensi. Hanno paura della magistratura e, quindi, cercano di punirla e di metterla nelle condizioni di non nuocere ma, soprattutto, di non indagarli. Hanno paura di non rivincere le elezioni e quindi… Una legge proporzionale con un premio di maggioranza assurdo. Il sì e la voluta (da loro) legge elettorale, nel caso di loro vittoria ci catapulterebbe de facto in un regime fascista.

È quello che a loro interessa, è la loro unica visione. Mentre questo Paese sta letteralmente affondando. FERMIAMOLI.